2022年春节在三亚,随身带了几本宋史著作。一方面,近年来宋史研究卓有建树,有不少可读之书;另一方面,海南是宋代贬官最远之所。三亚更在海南的最南端,此处是宋代的崖州、吉阳军,“投荒”崖州,刺配“吉阳军”、“送海南吉阳军编管”,是对流官的最重处分。发配到此处,就意味着九死一生了,即使能够到达,也难作返回中原之想。

查《崖州志》(成书于清光绪三十四年,1962年经郭沫若点校重印),宋代流配到此地的官员如下:卢多逊、丁谓、盛梁、齐化基、陈衍、张伯麟、赵鼎、胡铨、曹泳,翁应龙,其中不乏名相。

我们所住的地方,属于“吉阳区”。在此读宋史,别有感触。

(资料图片)

(资料图片)

这几天读虞云国教授的《南宋行暮》。其实去年就读过一次。这本书写得极好。首先,作者史识卓越。这本叙事体的帝王传记,细节丰富,但未陷于细节,作者不时插入议论,深中肯綮。其中印象最深的,是对传统政治“家天下”本质的揭露和批判。时至今日,仍有人将宋代皇权在太祖太宗两支内流转——就南宋而言,即孝宗和理宗的入承皇位——视为“皇权开放”的证据,作者对此断然否定:“宋高宗之立宋孝宗,既不是真正意义上的‘公天下’,更谈不上所谓‘最高权力对全社会开放’,至高的君权仍在赵家门墙内传递。”“宋孝宗之所以视天下为私产而传之子孙,宋光宗之所以以精神病而君临天下近三年,致使南宋转入衰世,其根源必须追溯到君主专制政体的家天下世袭制度的层面,否则难免坠入线性史观的皮相之见。”光宗继位两年后,因受惊吓而精神失常(宋朝皇室有遗传性精神疾病),成为“疯皇”,自然“政治日昏”。作者指出,这一历史责任当然不能由一个病人来承担,“病人治国”的历史责任“不能不追溯到世袭的君主制上。正是这一制度使一个精神病患者能久踞皇位、君临天下而束手无策,一筹莫展,这一制度的非理性于此可见!”其实,对于宋代是否“皇权开放”并不难判断,但总有人对历史怀有太多的温情,或者寄托着太高的理想。

其次,本书的细节非常丰满。宋光宗宋宁宗在中国历史上的帝王谱系中属于庸碌之辈,前者在位期间还得了精神病,他们既无“秦皇汉武”“唐宗宋祖”“成吉思汗”的丰功伟业和盖世丰采,也无什么奇闻异事或野史传说可供演绎引申,作者多方寻求资料,将这两个平庸皇帝写得细节生动,好些部分栩栩如生,展示了作者在“叙事”这一历史学基本要求方面的扎实功夫。

作者专门写了一节“过宫风波”,在看似平淡的叙述中,读者的心情却步步趋紧,对光宗朝的治理危机感同身受。

南宋前三代皇帝都由“禅让”而退出帝位,即提前将皇权交给下一代。禅位后,父子别宫而居,新皇居“大内”,太上皇居“北内”,皇帝每隔一段时间过宫向太上皇请安问好,以示孝养。这一制度在孝宗朝实行得很好。光宗接位当月,下诏五日一朝重华宫(北内),孝宗则仿效高宗例谢绝,让其有更多时间治国理政。次月起,光宗改为每月四期朝拜北内。但自从其发病后,猜疑和被迫害妄想症越来越严重,“在一月四朝重华宫的问题上,光宗固执己见地延宕、推脱、拒绝;而群臣则敦促、讽谏、谴责。君臣互相争胜,过宫风波愈演愈烈,成为绍熙政治史上一出大戏”。说定过宫的日子,“侍臣立庭,卫士在列,有关机构随时待命,清道军兵,次第排列。终日守候,翘首以待,却从朝到暮,杳无诏命,等到殿门将闭,方才各自散归,致使‘军民藉藉,妄生谤议’。”朝臣苦谏,甚至拉拉扯扯,把皇帝的衣服都拉破,还差点违制进入后宫。但光宗面闻其劝而感动,一入后宫即变卦,全临安都为之叹息忧虑,满城风雨,太学生二百多人赴登闻鼓院投匦上书,并准备策动更快捷的伏阙上书。及致太上皇生病、病重、去世,光宗也不曾探望和治丧,引起内外动荡、民变在即的危局。

这一段细节叙述,把一个皇朝的荒谬、无奈、危殆展示得淋漓尽致,也呼应了“行暮”的书名。

所以,还有一点好不得不说,就是这本书有个好书名。作者自己显然也很满意,特意在“自序”中做了一番解释。作者想要表达的,是光宗宁宗时代为南宋由盛转衰的转折时期,从这两朝出发,南宋皇朝“走着走着就踅入暮色”,那种不由自主,那种无可奈何,让读者深深共鸣。

作者指出,高宗“绍兴和议”前,宋和金之间新的地缘政治平衡尚在建构之中,南宋若能利用岳飞抗金的破竹之势,重建类似澶渊之盟后那种地缘政治上的平衡态势,并非绝无可能。及至“绍兴和议”成立之后,宋金地缘政治的新格局已然确立,双方都没有强大到足以打破这种平衡,故而孝宗初年的“隆兴北伐”终致无功。因此,孝宗朝的大部分时间、光宗朝,以及宁宗朝“开禧北伐”之前的四十余年,宋金关系缓和,而宋蒙尚未开战,是一个相对安定的历史时期,如果有“恢复之君”和“恢复之臣”,未尝不可以“中兴”,可惜,光宗宁宗俱是平庸之君,朝堂之上则权相谋私,台谏失职,正人君子无法立足,终于把一个朝代拖入到了暮色苍茫之中。

这个书名把这个意思和这种情绪都表达到位了。

接着又读了《南渡君臣——宋高宗及其时代》和《从中州到钱塘——虞云国说宋朝》。这两本书展示了南宋上层人物群像,深有感触,尤其是后书中写宋末状元宰相文天祥的三文(《文天祥﹤哭妻文﹥的前前后后》《文天祥的妻子儿女》《三千年间,人不两见——王炎午两祭文天祥》),读来令人血脉贲张又肝肠寸断,心绪久久难以平复。

文天祥的出仕在南宋灭亡前夕,并未能挽狂澜于既倒,从事功着眼,他没有建立值得夸耀的功绩,他所留下的,是无畏不屈的精神,是对纲常伦理的绝对忠诚,是超越个人生命的价值追求,是对死亡意义的刻意建构和无限放大。

宋恭帝德佑二年(1276年),元军攻破临安,文天祥以右丞相身份与元军统帅谈判。不久,他被拘押北上,中途冒死逃脱,追随南宋流亡小朝廷间关南下。次年五年,他率兵进入故乡江西,收复失地,但元军随即大举反攻,文天祥在空坑(今江西永丰南)战败,欧阳夫人和儿女们被俘,他因义士替身受捕,才幸免于难。其后,文天祥收拾残部继续抗战,1278年12月,在广东海丰五坡岭不幸被俘。

文天祥拒绝了元军让他向厓山宋军招降的要求,被押往大都(今北京)。一过大庾岭,自南安军(今江西大余)沿赣江水路北上时,文天祥开始绝食,意欲死在故乡:“闭篷绝粒始南州,我过青山欲首丘”。传说人七天不食即死,但文天祥绝食八天仍“若无事然”。他想,死在故乡庐陵尚可谓死得其所,既然不能实现初志,便不能不清不白地死,若“委身荒江,谁知之者,盍少须臾以就义乎!复饮食如初”。他对自己“为万世立纲纪”的死亡意义有清晰的认知。死是必然的结局,但不能“立节不白”,所以他选择了比自杀更难的赴死之路。到达大都后,元世祖忽必烈表示,只要文天祥愿意效忠新朝,仍让他做宰相。文天祥斩钉截铁地加以拒绝,他说:“我是大宋状元宰相,宋亡,只能死,不当活!”他被关入低矮潮湿的土室,饱受各种折磨,始终坚贞不屈。1283年1月,文天祥在柴市从容就义。元代史家揭傒斯揭示了文天祥在饱经折磨之后慷慨赴死对死亡意义的升华:“间关颠沛至于见执,又坐燕狱数年,百计屈之而不可,然后就刑都市,使天下之人共睹于青天白日之下,曰杀宋忠臣。”在被杀近一年前,文天祥就写好了一篇附有序言的《自赞》,缝入随身的衣带之中,作为自己的绝笔诗。欧阳夫人在收敛遗体时发现了这首诗:

孔曰成仁,孟曰取义。

惟其义尽,所以仁至。

读圣贤书,所学何事?

而今而后,庶几无愧!

文天祥可谓“求仁得仁”,他以自己的死,“与人间留好样”“为万世立纲常”,成为中华民族的一股浩然英气,万古不绝。

论者认为文天祥体现了“宋三百年养士之功”。的确,宋代是中国古代君主对臣下最为宽仁的朝代,也是士大夫参政议政热情最为高涨的朝代,作为谏官的包拯甚至犯颜强项到把唾沫溅到仁宗脸上,后者虽为不快,却不敢不服从公论。“不杀士大夫以及言事者”的宋室“祖宗家法”,养成臣下刚劲之气,亦由此产生强烈的“以天下为已任”、与赵家“共治天下”的观念。与此同时,新儒学的政治观逐渐根植于官僚士大夫群体之中,忠节观念成为超越性价值受到尊崇,即使南宋后期君主暗弱,权相专政,但无论韩侂胄、史弥远,还是贾似道,都不敢冒天下之大不韪“取而代之”,这与宋之前动辄“黄袍加身”“取而代之”的情形有巨大的反差。以前的忠烈之士,忠于的或是“主公”,或是一姓皇室,到了宋代,忠于的对象在皇室之上尚有抽象的纲常名节。效忠对象的超越性,使士节随之产生了超越性,死亡的象征意义更为重大。文天祥知道自己注定赴死,他怕的是“士节不白”;他的朋友在他被俘后撰写并在其北上沿途张贴感天动地的“生祭文丞相文”,促其赴死,恐其不死,都体现了对儒家超越性价值的认同和追求。

南宋时期,皇权专制加剧,权相当道,言路被架空或堵塞,文字狱初现利齿,士气大受摧折,但即使如此,士风依然刚烈,体现在对外战争中即是爱国精神的坚不可摧。南宋之后当然也有劲节烈士,但民“风”士“气”逐渐孱弱也很显明。这是否与元、清两朝易代之际实行无差别屠杀、文网密到几乎所有“文字”均可成“狱”有关系?鲁迅先生好像也曾这样怀疑过。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

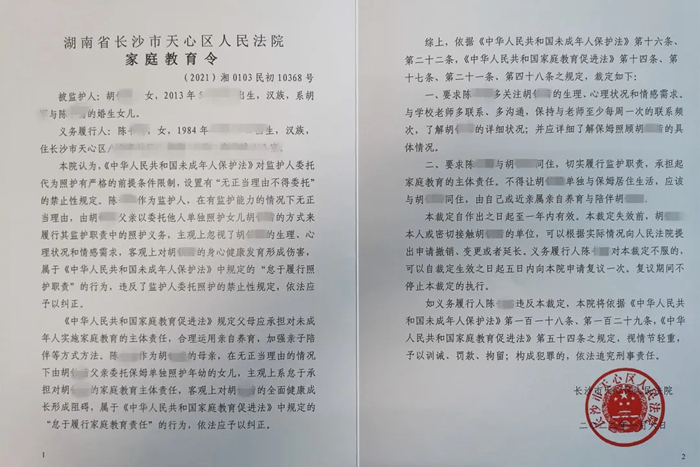

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力