科塔萨尔认为,他的短篇小说由于缺乏更确切的名称,都归入“幻想小说”。它们介于魔幻现实主义和科幻作品间,构建交错的幻境与现实,构建秩序并让它出人意料地垮塌为废墟,每个故事的结局均是意料之外、情理之中。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

奥维耶多认为科塔萨尔的小说“迷人”,而这引人入胜恰是因为这些故事植根于平凡庸常的生活,却揭开了看似按照既定轨道前行的生活的一角,将其中令人惊诧的不合情不合理之处暴露出来,从中窥见令人倍感惊心动魄的内核。读之不觉令人怀疑现世生活,怀疑既定秩序,怀疑世界,怀疑人生。

《科塔萨尔短篇小说全集》,南海出版公司

秩序

科塔萨尔认为,他的短篇小说由于缺乏更确切的名称,都归入“幻想小说”。它们介于魔幻现实主义和科幻作品间,构建交错的幻境与现实,构建秩序并让它出人意料地垮塌为废墟,每个故事的结局均是意料之外、情理之中。

奥维耶多认为科塔萨尔的小说“迷人”,而这引人入胜恰是因为这些故事植根于平凡庸常的生活,却揭开了看似按照既定轨道前行的生活的一角,将其中令人惊诧的不合情不合理之处暴露出来,从中窥见令人倍感惊心动魄的内核。读之不觉令人怀疑现世生活,怀疑既定秩序,怀疑世界,怀疑人生。

《科塔萨尔短篇小说全集》,南海出版公司

秩序

“秩序”是科塔萨尔小说中永恒的主题。在作家看来,既定的秩序是用来怀疑、打破和否定的;而作家亦虚构出全新、陌生、甚至有些莫名的秩序,故事的情节依照秩序行进,故事中的世界依照秩序运转,而主人公们对此毫不怀疑、照单全收,并循这些秩序生活。他的众多作品中,首推《克罗诺皮奥和法玛的故事》。

全世界的科塔萨尔的读者们,往往自称“克罗诺皮奥(cronopio)”,并带着揶揄、喜爱和崇敬,称作家“大克罗诺皮奥”。由此可见,《克罗诺皮奥和法玛的故事》是如何深入人心。而这部小说集也集中体现了科塔萨尔式“迷人”的特征所在:作家虚构、读者完全陌生、貌似一行乱码的专有名词,不由分说地横在读者面前的、细想有些荒谬却不得不接受的秩序,荒谬无比、令人先是大笑继而思考、最后怀疑世界真实性的故事情节。

在短篇小说集的第一部分《指南手册》中,作家瞄准我们习以为常的既定秩序,冷眼旁观平凡的日常生活,将之解构,令人发觉:现实生活中竟有如此多或可怖、或有趣的冒险经历,甚至上楼梯也不例外:

“上楼梯应从抬起位于身体右下方的部分开始,……(为简便起见我们将该部分称作脚)安置在第一级台阶上之后,抬起左边对应的部分(也称作脚,但请勿与此前提到的脚相混淆),将其抬至与脚相同的高度,继续抬升直到将其放置在第二级台阶上,至此,脚在第二级台阶,同时脚在第一级台阶。……请特别注意:不要将脚与脚同时抬起。”

作家将本应连贯、习以为常的上楼梯动作分解开来,一幕幕呈现,令人观之,怀疑人生之感陡然而生。难怪为数众多的读者读后,大呼“不会上楼梯了”。读者在欲罢不能的阅读过程中重新观察自己的行为,解构每一个动作,发觉日常生活中处处都是冒险。

第二部分《奇特职业》中,作家则呈现了一个荒诞的家族:他们在家中的庭院里安装行刑台,向在邮电局排队的人们散发气球,将一根头发冲下管道再大费周章找回,在家里为老虎提供住宿……他们所奉行的秩序无疑是荒诞不经的,然而家族的内部却维持着稳定“和谐”,甚至温情脉脉。而第三部分《可塑材料》,将视角从居家生活转向社会生活:剪下一条蜘蛛腿寄给外交部长,而第二天将有敌国入侵;六个名叫菲利克斯的人构成的委员会有三个人辞职,理由竟是希望委员会成员名字不是菲利克斯……——读到最后,读者自己也不免怀疑:真正荒诞的究竟是书中的人,还是读书的自己?

最后一部分《克罗诺皮奥与法玛的故事》中,三种完全虚构的生物贯穿始末:克罗诺皮奥,法玛,埃斯贝兰萨。起笔就是流畅的叙述,文中没有任何注释——读者只有将它们当成既定的专有名词,立刻接受,不容怀疑甚至任何思考。此后,陌生的专有名词你方唱罢我登场:特雷瓜舞,卡塔拉舞,埃斯贝拉……纵使埃斯贝兰萨音近esperanza(希望),读者仍然难以猜出名字背后的隐喻意,只有在字里行间探寻三种虚构生物的特征;作者不由分说地构建了一个秩序井然的世界,构建了三种生物共存的社会系统,随即用不无揶揄的语气讲述它们的故事:

“一只小克罗诺皮奥在床头柜上寻找大门的钥匙,在卧室里寻找床头柜,在房子里寻找卧室,在街上寻找房子。克罗诺皮奥在这里停住了,因为上街需要大门的钥匙。”

它们往往犯蠢蠢的错误,坚持荒谬的习俗,最终纷纷salir mal parado。它们的故事读之令人解颐,继而却产生对真实性的怀疑——并非怀疑虚构的世界,而是怀疑书本之外我们所处的世界。

就像《病人的健康》一文的结局:为了母亲的健康,全家人合力伪造出小儿子阿莱杭德罗仍然活着的假象。母亲去世了,伪造的小儿子的信件竟被送到。全家人读着那封信,“心里想的是怎么告诉阿莱杭德罗妈妈去世的消息。”

除借完全虚构的世界秩序讲述故事外,科塔萨尔擅长将全新、莫名、陌生、完全不合理的秩序安插进一个看似正常平稳运行的世界中,创作《吃鸟的女孩》式的根植于日常生活中的荒诞和恐怖。

《被占的宅子》讲述:一对兄妹竭力维持陈腐而一成不变的“稳定秩序”,甚至二人通婚,在旧宅中闭门不出。他们听到宅子的后半部分传来声音,意识到它被占了,就不能再走入那里。不久后的一个夜里,听到前半部分的厨房传来声音——前半部分也被占了。于是,兄妹在深夜走出宅子,流落街头,离开以前竟还不忘将钥匙扔在阴沟。

读完故事,读者才会猛然醒转,继而开始怀疑:为什么听到声音,就证明宅子被占?为什么宅子被占,原主就必须离开?但是阅读过程中,读者往往同书中人物一样将这些不成为的规定奉为圭臬,默默践行着,感觉它们很有道理、毫无问题。

这类莫名出现的古怪秩序遍布科塔萨尔的故事:女子周期循环地吐出一只兔子,习以为常;《公共汽车》中,人们毫无理由地莫名盯着男女主人公,司机和售货员对待他们的方式也如同对待怪物;《西尔维娅》亦真亦幻的女主人公西尔维娅,只有在孩子们都在场、自己又想来时才会出现;《塞维罗的阶段》中,所有人到场见证并毫不怀疑地接受了塞维罗荒谬而令人费解的仪式……

怪诞的秩序被植入到正常、平凡的生活当中,令人初读浑然不觉,细思倍感惊讶,末了发觉:现实生活中竟蕴藏着如此多并不合情合理、乃至令人心生恐惧之处。

而对“现存秩序”的挑战和否定也体现在语言风格和叙述方式上:

小说《科拉小姐》全文由第一人称叙述,频繁切换几个主人公的视角,其中没有任何过渡,“故事自己讲自己”。而《您在你身旁躺下了》则以“您”指代母亲而“你”指代儿子,两个人称的频繁切换使得故事流畅、真切、有真实感。

《正午的海岛》的叙事则真实与虚幻交织:空乘马利尼梦想着去舷窗里看到的小岛上生活,并实现了自己的梦想。他躺在沙滩上,却很快发觉从前工作的飞机坠毁,去救人却发觉无人生还,只有一具躺在沙滩上的尸体——那正是他。原来此前的一切悠闲美好的生活图景都仅仅是虚幻的想象。

又如《万火归一》,今古交织的爱情故事凭借“毒药”相联系,最终在一场突发的火灾的熊熊烈焰中,相隔甚远的两场情杀实现了完全的相通;又如《同一片天空》,穿过古美斯拱廊街,主人公穿梭在不同时代背景下的两个不同国度,展开两段恋情、两段冒险。

科塔萨尔将真实与虚幻交织的叙事方式运用得炉火纯青,行文流畅,丝毫不见突兀,读者往往读到最后方才惊觉谜底。

稳定

科塔萨尔的故事中,有时会出现绝对稳定的秩序。

《论行星间的对称》,构建了一个秩序井然、颇有桃源风味的“法罗斯行星”。与宗教首领伊里的接触,令主人公产生羞愧:伊里地位如此崇高,卑劣的地球人却令耶稣受罪。但就在这时,伊里被毒杀在了他的面前。

《南方高速》中,被困在高速公路上一连数日的司机们不得不结成团体,彼此守望相助,分管不同的职能,同本地人交易生活必需品,甚至彼此开战——俨然几个小部落甚至小国家。但当高速公路重新开通,人们纷纷上路时,原本构建得系统而完整的秩序却瞬间崩塌:人们从生死与共回归到完全陌生,甚至恋人之间的情愫也化归虚无。

《病人的健康》中,独生子意外死亡,家族为了老母亲的健康而一起伪造信件和电话假装他仍然在世。老母亲即将离世时,人们才惊觉:她早已发觉了一切,也做了闹剧的演员。

《一个叫金德贝格的地方》中,偶然相遇的马尔塞洛和莉娜在艰难的旅途中展开一段露水情缘。这段恋情的开始不甚光彩,马尔塞洛也拒绝同莉娜再产生关联。他命令并目送莉娜离开后,转身驾车撞向树干身亡。

科塔萨尔的故事中,“稳定的秩序”并不少见,甚至有时秩序会被极端化,譬如《被占的宅子》中的兄妹通婚并闭居老宅以维持一成不变的稳定秩序。但这秩序的存在是用来打破的,在故事的结尾,它们往往在种种外力的作用下跌落成一地碎片,带给读者以巨大的冲击力。

隐喻

成功的小说少不了隐喻。科塔萨尔也不例外。他的小说往往有所深意,甚至有一个故事直接题为《没有寓意的故事》,这岂不是作者对读者的拼命暗示:猜猜我究竟想写什么!

其中经典者首推《动物寓言集》:顾名思义,“寓言”中必定带有隐藏的深意。贯穿故事的是一个令人心生恐惧的情节:在这座宅子里,老虎会不定时出现,人们需要去观察它出现在哪里,以避免危险。但是作者以看似漫不经心、一笔带过的叙述,告诉读者:没什么可怕的,这里的人们对老虎习以为常,不会发生惨剧——直到最终,男主人走入刚刚被预报“会有老虎出没”的书房,走向死亡。而女主人竟然展现出“不安的喜悦”,对旁观的幼女伊莎贝尔投来感谢的目光——原来,女主人和幼子常年遭遇男主人的家庭暴力。不知在何处出现的“老虎”或许象征着不知何时会以何种理由降临的暴力行为,而男主人最终也在这暴力中走向灭亡。

《尽头世界的尽头》则讲述一个荒谬到近乎魔幻的故事:出版书的作者越来越多,图书量爆炸,出版物不得不被倾倒进海里。海平面上升,船只纷纷搁浅,它们被改造成了赌场舞厅,供富人取乐,资源渐渐耗尽的作者们即将走向灭绝。这个故事究竟是对出版业对书籍的质量不加控制而导致大量庸俗读物面市的讽刺,抑或是对作家群体被迫面对的惨淡命运的揭示?其中必定存在深意,却难以探寻和把握。

《被宣布为不受欢迎的骆驼》则简洁直白:一头骆驼被毫无理由地宣布为“不受欢迎”,不能通过沙漠。它只有等待当局发布指示,却一直等到暮年都毫无音讯。美洲国家生活悠闲,办事机构效率低下则是难免之事(这一点在科塔萨尔的《第二次》中体现得淋漓尽致)。不受欢迎的骆驼的故事以夸张的手法,对这一社会弊病展开了整体温和却不失辛辣之处的讽刺。

温情

科塔萨尔是矛盾的。他常在作品中赤裸而直白地展现人性之冷漠:

《远方的女人》中,阿丽娜一心惦念远方的另一个自己,“她在受苦,有人打她”。为找到她,阿丽娜不惜结婚、远行,终于在一座梦中见过的桥上同她相会,紧紧相拥——可正在那一瞬间,二人的灵魂交换,阿丽娜被投进了苦难的生活当中,那“另一个自己”转身离去,取代阿丽娜过上幸福的日子,对一心关怀她、耗尽心力寻她的“另一个自己”竟毫无怜悯之心。

《南方高速》中被困在高速公路上的人们守望相助,甚至展开恋情。但这一切美好、一切竭力合作、一切信任倾心都在交通恢复的那一瞬间倏忽崩塌,上一秒还在互帮互助、共度漫漫长夜的人们,立即重回过往的冷漠、陌生状态。

科塔萨尔不遗余力地将人性的冷漠分离出来,掷在读者面前,令人触目惊心,但却同样不遗余力地在其间透露出星星点点的人性温情:

《天堂之门》中,塞丽娜度过了艰辛的一生。在舞厅谋生的生涯艰辛痛苦,而嫁为人妻、被迫困居在庖厨之间的生涯更加艰辛痛苦。作者却为她安排了圆满的结局:男主人公们看到死去的塞丽娜的灵魂在生前常来常往的舞厅出现,起舞,不可方物。她“不用谋生,不用接客,终于获得了天堂”。

《会合》中,切格瓦拉一行腹背受敌,损失重大,却没有人会想丢下受伤的廷蒂,所剩不多的人高喊着“只要路易斯活着,我们就能赢”。

再度回望,《南方高速》中也曾有过相互分享食物、照顾孩童的彼此关怀的人性温暖;而《远方的女人》中,阿丽娜对与自己毫无血缘关系和交集、甚至不知是否真实存在的“另一个自己”满怀温情,一心牵念。人性之冷漠令人清醒,而穿插于其间的些微暖意,却因这扑面而来的彻骨极寒而更加和暖,令人感佩而难以释手。

图文/Leonor 20/7/2019

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

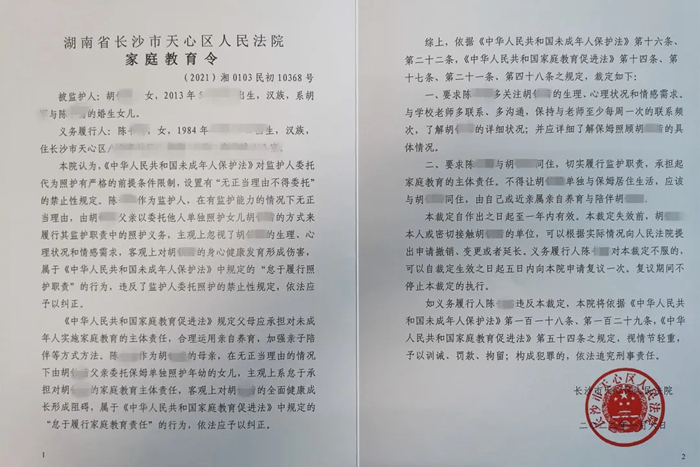

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力